はじめに:塾に通わなかった我が家の息子たち

我が家の双子の息子たち。太郎と次郎は、二人とも「塾」というものに一度も通ったことがありません。

体が弱かったため、習い事といえばスポーツをしていましたが、勉強面では公文から始まり、中学、高校時代も一貫して塾には通いませんでした。

そんな息子たちが、それぞれ大学に合格し、今では社会人として頑張っています。

今回は、我が家がなぜ「塾なし」という選択をしたのか、そしてその結果どうだったのかを、率直にお話ししたいと思います。

塾に通わせなかった3つの理由

1. 何より「健康であってほしい」という願い

息子たちが小さい頃、私の一番の願いは「健康であってほしい」ということでした。

体が弱めだった息子たちにとって、まずは体力をつけることが最優先。勉強はその次でいい、と考えていました。

塾に通うということは、それだけで体力的な負担も増えますし、何より睡眠時間を削ることになりがちです。成長期の子どもたちには、十分な睡眠と休息が必要だと思っていました。

2. 「勉強を嫌いになってほしくなかった」

もう一つの大きな理由が、「勉強を嫌いになってほしくなかった」ということです。

私自身が子どもの頃、両親から「勉強しなさい」と言われたことがありませんでした。

なぜなら、両親は「『勉強しなさい』という言葉を聞いたら、ますますやる気が出ない。まして、勉強自体が嫌になる」と考えていたからです。

もちろん、これはその子の個性や、言い方によっても違いが出るかもしれません。でも、勉強が嫌になると、考えたらわかることでも考えるのが嫌になり、そこでやる気はストップしてしまう。そう思ったのです。

息子たちが小さい頃、私は「勉強が面白い!と思えるときがいつかくる」と信じていました。

3. 双子ならではの経済的事情

正直に言うと、双子のため、同時期に二人分の出費が出ていくことも大きな理由の一つでした。

塾代は決して安くありませんし、双子となると単純に2倍です。それなら、その分を他のことに使いたいと思っていました。

中学時代:成績が下がっても何も言わなかった理由

中学生になると、息子たちの成績にも波が出てきました。特に中学で成績が下がったときがありましたが、それでも私は何も言いませんでした。

双子ならではの競争心を信じて

双子のため、クラスでの立ち位置は気にしなくても、「相方には負けたくない」という気持ちがあるだろうと思っていました。

実際、一人の成績が上がると、もう一人も「負けてられない」という様子を見せることがよくありました。

外からの圧力よりも、身近な存在との切磋琢磨の方が、彼らには効果的だったように思います。

「勉強しなさい」の代わりに伝えていた2つのこと

「先生の話はきちんと聞こうね」

基本は、学校の先生の授業をきちんと聞くこと。これが何よりも大切だと考えていました。

どんなに良い参考書や問題集があっても、まずは学校の授業が基本です。そこをおろそかにしては意味がありません。

「宿題はきちんとしようね」

小学時代の積み重ねは習慣になります。

まず、与えられた課題はサボらずやり切ること。これが鉄則でした。

きちんと先生の話を聞いて、宿題をきちんと自分でやる。これだけで、小学低学年のテストは案外高得点が取れるものです。

そして高得点を取ると嬉しくなり、勉強することが少しずつ楽しくなります。この小さな成功体験の積み重ねが、後々大きな力になったと思います。

夏休みの過ごし方:早めに終わらせる習慣

夏休み期間中も、基本的な考え方は同じでした。

息子たちには、自分たちでできるワーク類の宿題は7月中に終わらせるよう促しました。時間のかかる自由研究や工作、読書感想文も、私も気にかけながら早めに終わらせるようにしました。

この「早めに片付ける」習慣は、後の受験勉強でも大いに役立ったと思います。

中学年から始めた進研ゼミの効果

中学年、高学年の頃になると、通信教育のを始めました。

この通信教育が、大学受験期に我が家で受験勉強ができた一つの大きな理由だと思います。

コツコツと続ける習慣が身についた

通信教育は、机に座ってコツコツと毎日こなしていくものです。

もちろん、やる気が出ないときもあります。疲れて寝てしまうこともあります。

でも、決して無理強いはしませんでした。ただ、できるときは少しずつコツコツと。

この時の習慣は、社会に出た今でも息子たちの役に立っていると感じます。

自学自習の基礎ができた

通信教育を通して、「自分で計画を立てて、自分で勉強する」という習慣が自然と身につきました。

これが、塾に頼らずに大学受験を乗り切ることができた最大の理由だと思います。

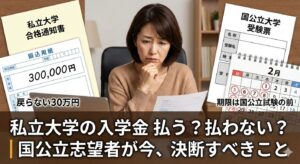

大学受験期:さすがに悩んだけれど

正直に言うと、大学受験のときは悩みました。

「本当にこのままで大丈夫だろうか」 「やはり塾に通わせた方が良いのではないか」

そんな不安が頭をよぎったことも何度もあります。

でも、息子たちは息子たちなりに真剣に頑張ってくれました。

社会人になった今思うこと

息子たちは今、それぞれ社会人として頑張っています。

太郎は大学で学んだことを活かせる職場で、次郎は地方公務員として地域のために働いています。

二人とも、「自分で考えて、自分で行動する」ことができる大人になったと思います。

小学校時代から培った「コツコツと継続する力」「与えられた課題をやり切る力」「自分で計画を立てる力」が、社会に出てからも大いに役立っているようです。

我が家の教育方針:正解はないからこそ

大切なのは子どもの気持ちを理解すること

我が家の方針が、すべてのご家庭に当てはまるとは思いません。

塾に通うことで力を発揮する子もいれば、我が家の息子たちのように自分のペースで学習する方が合う子もいます。

大切なのは、その子の気持ちや特性をよく理解して、その時々で「この方針で合っているのか」と見つめ直すことだと思います。

親の役割は環境を整えること

親にできることは、子どもが「勉強って面白い」「もっと知りたい」と思えるような環境を整えることだと思います。

それが塾という形なのか、家庭学習という形なのか、習慣づけという形なのか。それは、その子によって違うはずです。

長期的な視点を持つこと

目先の成績に一喜一憂するのではなく、「この子が将来、自立した大人になるために何が必要か」という長期的な視点を持つことが大切だと感じます。

我が家の場合、「自分で考えて、自分で行動できる人になってほしい」という願いが根底にありました。

これから子育てをされる方へ

正解はない、でも愛情は必要

教育に正解はありません。でも、一つだけ確かなことがあります。

それは、子どもへの愛情と、その子をよく見て理解しようとする気持ちです。

我が家の「塾なし」という選択も、息子たちへの愛情から生まれたものでした。

他の家庭と比較しすぎない

「○○さんの家は塾に通っているから」 「△△君はもう受験勉強を始めているから」

そんな風に他のご家庭と比較してしまいがちですが、大切なのは我が子にとって何が最適かということです。

子どもを信じる勇気を持つ

時には不安になることもあるでしょう。我が家もそうでした。

でも、子どもの可能性を信じて、見守る勇気も時には必要だと思います。

おわりに:それぞれの家庭の形

我が家の「塾なし」という選択は、結果的に息子たちにとって良いものでした。

でも、これがすべてのご家庭に当てはまるわけではありません。

大切なのは、その家庭の教育方針をしっかりと持ち、子どもの気持ちを理解しながら、その時々で方針を見直していくことだと思います。

子育てに正解はありませんが、子どもへの愛情があれば、きっと良い結果につながるはず。

我が家の体験談が、同じように悩まれている保護者の方の参考になれば幸いです。

追記: 今でも息子たちは、本を読んだり、共通テストの問題を解いてみたり…。小さい頃に「勉強を嫌いにならないで」と願った気持ちが、きっと伝わったのだと思います。これからも、息子たちを遠くの影から見守っていきたいと思います。

にほんブログ村

コメント